- Introduction

- Interaction laser et tissu vivant

- Les types de laser et leurs applications

- Les avantages et les risques du laser

- Conclusion

Intéraction laser et tissu vivant

1. Pénétration d'un faisceau laser dans un tissu biologique

La profondeur de pénétration dans la peau varie en fonction de plusieurs paramètres.

- La longueur d’onde : Il existe plusieurs types de laser, émettant plusieurs rayonnements. Ces rayonnements pénètrent différemment dans les tissus cellulaires en fonction de la radiation émise. Ainsi, par exemple, le laser erbium pénètre moins qu’un laser alexandrite car ils émettent respectivement à 1.5 micromètres et à 755 nanomètres.

- La taille du spot : la taille du spot laser joue une importance dans la répartition de l’énergie dans la profondeur de pénétration. Pour une même longueur d’onde, les spots plus larges pénètrent plus profond que les spots plus étroits.

- La durée du pulse : la durée de pulse, en s’allongeant, provoque une diffusion de température plus importante avec, par conséquent une pénétration en profondeur et en latéral augmentées.

- Les chromophores : Un chromophore est un composant biologique spécifique qui va capter préférentiellement une couleur de lumière et donc une longueur d'onde d'un laser. En captant de manière sélective le rayon laser le chromophore subit des réactions localisées alors les tissus biologiques environnant sans chromophores restent relativement intacts.

Ainsi, le laser Nd:Yag semble être le plus pénétrant et peut donc atteindre les couches inférieures des tissus.

2. Effets du laser sur la peau

On distingue 4 effets des lasers sur la peau : l’effet photo thermique, photo mécanique, photo ablatif, et photo chimique.

A. Effets photo-thermiques

Les niveaux d'irradiances (l’intensité de l’énergie qui atteint le tissu) plus faibles associés à des temps de pulse de l'ordre de la milliseconde conduisent à l'effet thermique. Celui des lasers sur les tissus biologiques est un processus complexe résultant de trois phénomènes distincts: une conversion de lumière en chaleur, un transfert de chaleur et une réaction tissulaire liée à la température et la durée d’échauffement. Cette interaction conduit à la dénaturation ou à la destruction d'un volume tissulaire.

a) Création de la source de chaleur

La source de chaleur est induite par conversion de la lumière laser en chaleur. La

réflexion optique détermine quelle proportion du faisceau va effectivement pénétrer

dans le tissu.

C'est la conversion en chaleur de la lumière absorbée qui est à l'origine d'une source

de chaleur que l'on peut appeler "primaire".

b) Mécanismes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur dans les tissus va tendre à augmenter le volume de cette source de chaleur "primaire". Ce transfert est essentiellement assuré par le mécanisme de conduction (l’agitation thermique qui se transmet de proche en proche, une molécule ou un atome cédant une partie de son énergie cinétique à son voisin), car l'influence de la circulation sanguine (transport par convection) est négligeable. La conduction peut être considérée comme un transfert d'énergie par interaction des particules du tissu. Ce transfert se fait aléatoirement, des particules les plus énergétiques vers celles qui le sont moins et aboutit à un volume chauffé "secondaire" plus volumineux que la source "primaire" où s'est effectuée la conversion de la lumière en chaleur. C'est ce volume chauffé "secondaire" qu'il faut prendre en considération pour étudier la dénaturation du tissu.

c) Mécanisme de dénaturation tissulaire

La dénaturation du tissu est le résultat final de l'action thermique du tissu. La

connaissance de la cinétique (il s’agit de l’étude de la vitesse de la réaction chimique)

de cette transformation est nécessaire pour décrire le processus de dénaturation.

Cette cinétique dépend de la température dans les tissus, de la durée de

l'échauffement et de la susceptibilité du tissu à l'agression thermique.

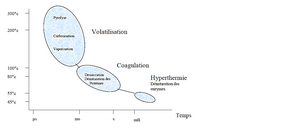

On distingue 3 effets :

- La volatilisation correspond à une perte de substance immédiate ou les différents constituants tissulaires partent en fumée. Elle est obtenue pour les températures allant de 100°C à 300°C.

- La coagulation est obtenue avec des températures de l'ordre de 50°C à 99°C maintenues pendant une durée de l'ordre de la seconde. II se produit une dessiccation (Élimination de l’humidité de la peau) et une rétraction des tissus par dénaturation des protéines et du collagène. En effet, les protéines sont formées de chaînes polypeptidiques dont la structure tertiaire est définie par des liaisons fortes (ponts disulfures) et faibles (liaisons hydrogènes et hydrophobes). La chaleur n'altère pas les ponts disulfures, ni les liaisons covalentes, mais elle rompt les liaisons hydrogènes. Ainsi, la protéine est dénaturée. Les tissus vont secondairement s'éliminer (détersion, « nettoyage de la plaie ») avec apparition ensuite de processus de cicatrisation. La coagulation est utilisée soit pour détruire des phénomènes tumoraux qui seront éliminés secondairement lors de la détersion, soit pour interrompre le flux sanguin dans des vaisseaux.

- Enfin, l'hyperthermie correspond à une élévation modérée de la température, de quelques degrés centigrades, correspondant à des températures de 41°C à 45°C maintenues pendant plusieurs dizaines de minutes. Elle entraine une mort cellulaire retardée par atteinte des processus enzymatiques. II s'agit d'un processus difficile à contrôler car ne s'accompagnant d'aucun effet visuel et il est donc peu utilisé en pratique.

Nous pouvons ainsi les regrouper dans le schéma suivant :

L’action thermique se fait donc en 3 étapes : la conversion de lumière en chaleur, le

transfert de chaleur, et le processus de dénaturation thermique.

B. Effets photomécaniques

Il s’agit de pulses laser de l'ordre de la nano ou pico seconde associés à des irradiances très fortes. La cible ou chromophore reçoit une énorme quantité d'énergie qui n'a pas le temps de diffuser. Ce confinement conduit à une violente élévation de la chaleur et de volume de la cible avec création d'un véritable traumatisme avec onde de choc. Ces propriétés sont utilisées en médecine pour fragmenter des calculs ou pour détruire des pigments (mélanine dans la peau ou tatouages par pigments artificiels); cela par la dénaturation de certaines protéines, la désorganisation des membranes lasers (après 60°C, la chaleur rompt les liaisons hydrogènes des protéines).

C. Effets photoablatifs

L'effet photo ablatif représente un effet situé entre l'effet mécanique et l'effet photo thermique. On peut le rapprocher d'un effet photo thermique maximal en ce sens que la durée d'impulsion et l'irradiance délivrée permettre une montée très rapide en température à un niveau qui déclenche une vaporisation des tissus. On utilise cette propriété en médecine pour volatiliser des lésions dermatologiques.

D. Effets photochimiques

Les effets photochimiques font appel à de bas niveau d'irradiance et des temps d'application longs de la lumière. Ce mode de fonctionnement permet de provoquer des phénomènes chimiques dans les tissus avec production de radicaux libres qui peuvent détruire des structures. Ce phénomène peut survenir de façon naturelle ou lorsqu'on ajoute un agent photo sensibilisant.